Ein IHK-Vorschlag aus dem Jahr 2009 erhält wieder Relevanz Gesundheitswesen im Krankenstand

Der Patient sagt bei seiner regelmässigen Cholesterinkontrolle zum Arzt: «Ich habe festgestellt, dass es von meinem Medikament ein Generikum gibt. Wieso haben Sie mir nicht dieses verschrieben? Oder mich wenigstens darauf aufmerksam gemacht, dass es ein günstigeres Generikum gibt?» Der Arzt erwidert salopp: «Ich bin Mediziner und nicht Buchhalter.» Diese wahre Episode ist ein Beispiel dafür, woran das Gesundheitswesen krankt. Da die Krankenversicherung zwischen Kunde/Patient und Anbieter/Arzt steht, werden die üblichen Marktprinzipien ausgehebelt. Für den Patienten ist zu wenig transparent, was auf dem Preisschild steht. Das Gesundheitswesen weist deshalb eine gewisse Kollektivität auf, die zu einem Überkonsum führt. Denn Leistungen, die zwar individuell konsumiert, aber kollektiv finanziert werden, ziehen eine unbegrenzte Nachfrage nach sich.

Gesundheitsausgaben steigen und steigen

Es ist deshalb kein Wunder, dass die Gesundheitskosten munter weitersteigen. Das Wachstum fiel 2017 zwar geringer aus als in den Vorjahren. Aber noch ist unklar, ob die Reform des Tarmed-Tarifs tatsächlich Wirkung zeigt oder nur zu einer Verzögerung beim Kostenanstieg führt. Die Konjunkturforschungsstelle KOF geht jedenfalls davon aus, dass der Anstieg 2019 und 2020 mit je 3,9% wieder grösser ausfallen wird. 2018 überstiegen die Gesundheitsausgaben pro Kopf erstmals die Grenze von 10 000 Franken, 2020 sollen sie bereits bei 10 705 Franken liegen.

Etwas über ein Drittel dieser Gesundheitsausgaben fallen gemäss Bundesamt für Statistik in den Spitälern an. Einen zweistelligen prozentualen Kostenanteil haben auch Ärztinnen und Ärzte mit Praxen (19% der Gesundheitsausgaben) sowie Sozialmedizinische Institutionen (16%).

Anreize gegen den Überkonsum

Doch was ist dagegen zu tun? Eines ist klar: Bei einem so komplexen System mit unzähligen Abhängigkeiten und Profiteuren ist es alles andere als eine einfache Aufgabe. Definitiv keine nachhaltige Lösung ist jedoch eine Ausweitung der Prämienverbilligungen, wie sie nach einem kürzlichen Bundesgerichtsentscheid wieder diskutiert wird. Die SP lanciert eine «Prämienentlastungs-Initiative», damit die Krankenkassenprämien höchstens zehn Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen. Dabei sind statt nachträglicher Vergünstigungen vielmehr Massnahmen gefordert, die von vornherein ein stärkeres Anwachsen der Gesundheitsausgaben verhindern. Es braucht Anreize für den Einzelnen, um den eingangs erwähnten Überkonsum einzuschränken. Versicherte, die aktiv zur Eindämmung des Kostenanstiegs beitragen, müssen belohnt werden. Umgekehrt sind jene Versicherte, die bei Bagatellen gleich in den Spitalnotfall fahren oder sich an teure Spezialisten wenden, finanziell zu belasten. Kurz: Die Selbstverantwortung ist zu stärken.

Ein möglicher Ansatz ist der Vorschlag der FDP, ein Gesundheitskonto einzuführen. Ähnlich der 3. Säule zahlt man – steuerlich abzugsfähig – auf ein Konto ein. Damit sollen harmlosere Erkrankungen oder kurze Spitalaufenthalte bezahlt werden. Die obligatorische Krankenversicherung wäre nur noch für schwere Eingriffe, chronische Krankheiten oder Bedürftige zuständig. Singapur kennt bereits seit vielen Jahren ein ähnliches System.

70 000 Einwohner pro Spital

Da der grösste Ausgabenblock im Spitalbereich anfällt, ist hier auch die grösste Wirkung bei den Gesundheitskosten zu erzielen. Es ist unumstritten, dass die Zahl der Betten und Spitäler in der Schweiz zu hoch ist. Unser Land verfügt über 120 Akutspitäler. Pro Spital bedeutet das rund 70 000 Einwohner. Das vergleichbare Dänemark weist hingegen eine rund vier Mal geringere Spitaldichte auf: Auf 275 000 Einwohner kommt ein Spital.

Bei allen Vorteilen des Schweizer Föderalismus – im Spitalwesen verhindert der «Kantönligeist» eine effizientere und kostengünstigere Versorgung. Ein wichtiges Ziel der neuen Spitalfinanzierung war, den Wettbewerb zwischen den Spitälern zu stärken, auch über die Kantonsgrenzen hinaus. Die Kantone nutzten dies jedoch, um ihren eigenen öffentlichen Spitälern eine bessere Ausgangslage zu verschaffen: Durch zurückhaltende Aufnahme in die Spitalliste, grosse Investitionen in die bestehende Spitalstruktur oder tiefe Referenztarife – allfällige Defizite werden dann durch den Steuerzahler berappt (siehe auch Artikel von Frank Bodmer). Aus ihrer eigenen Sicht verhalten sich die Verantwortlichen in den Kantonen damit durchaus vernünftig. Zum einen gehören die Spitäler gerade in den Landregionen oft zu den grössten Arbeitgebern. Zum anderen bezahlen die Kantone 55% an die stationären Behandlungen ihrer Einwohner – dieses Geld wird verständlicherweise lieber im eigenen Kanton ausgegeben als beim Nachbarn. Die Folgen dieses falsch verstandenen Föderalismus sind immens. Es besteht ein Überangebot an Spitalbetten und die Kosten laufen im Gesamtsystem aus dem Ruder, da strukturelle Veränderungen verhindert werden.

Gesundheitskanton als Ausweg

Um dem zu begegnen, schlug die IHK St. Gallen-Appenzell vor zehn Jahren das Modell der Funktionskantone vor, das sich gerade im Gesundheitswesen gut anwenden liesse. Konkret könnte das Gesundheitswesen an eine neue, spezialisierte öffentlich-rechtliche Körperschaft übertragen werden. Diese orientiert sich an Wirtschaftsräumen und nicht an den kantonalen Grenzen. Ebenso sind nicht mehr die kantonalen Hoheiten entscheidend, sondern die medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung.

Um dem zu begegnen, schlug die IHK St. Gallen-Appenzell vor zehn Jahren das Modell der Funktionskantone vor, das sich gerade im Gesundheitswesen gut anwenden liesse. Konkret könnte das Gesundheitswesen an eine neue, spezialisierte öffentlich-rechtliche Körperschaft übertragen werden. Diese orientiert sich an Wirtschaftsräumen und nicht an den kantonalen Grenzen. Ebenso sind nicht mehr die kantonalen Hoheiten entscheidend, sondern die medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung.

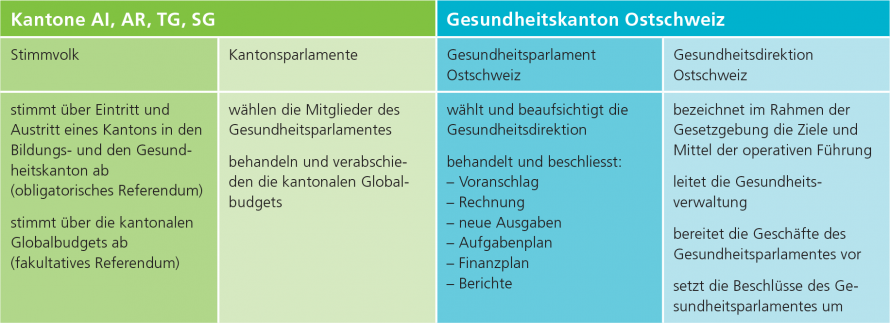

Was bis anhin die kantonalen Parlamente entschieden, wird an ein neu zu bildendes Gesundheitsparlament übertragen. Dieses wählt die Gesundheitsdirektion, die für die Führung der Gesundheitsverwaltung verantwortlich ist und die Aufgaben der bisherigen kantonalen Gesundheitsdirektoren übernimmt. Die kantonalen Parlamente der beteiligten Kantone wiederum wählen die Mitglieder des Gesundheitsparlaments – nicht nach politischen, sondern nach fachlichen Kriterien – und verabschieden das Globalbudget, das dem Gesundheitskanton zur Verfügung steht. Das Volk entscheidet über Ein- oder Austritt in den Funktionskanton und kann über das fakultative Referendum auch über das Globalbudget befinden.

Das Modell der Funktionskantone respektiert die traditionelle Struktur der Kantone. So entscheiden weiterhin das Stimmvolk und die Kantonsparlamente über die wichtigen Grundsatzentscheide. Gleichzeitig können die Organe des Gesundheitskantons unabhängiger und sachlicher über strategische und operative Fragen entscheiden. Es wäre eine Chance, damit in der Gesundheitspolitik wieder die bestmögliche und sinnvollste medizinische Versorgung im Zentrum steht und nicht regionalpolitische Ängste.