Tarifsysteme für stationäre und ambulante Behandlungen Fehlanreize der neuen Spitalfinanzierung

Die Schweiz hat mit über zwölf Prozent die zweithöchsten Gesundheitsausgaben der OECD-Länder im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Davon fliesst etwa ein Drittel an Spitäler und psychiatrische Anstalten, pro Kopf der Bevölkerung sind das knapp 3 500 Franken. Die Bundesverfassung weist die Verantwortung für die gesundheitliche Grundversorgung der schweizerischen Bevölkerung den Kantonen zu. Bis zum Ende des letzten Jahrtausends wurden die meisten Akutspitäler von den Kantonen selber betrieben und waren sogar Teil der kantonalen Verwaltung. In diesem Jahrtausend setzte dann ein Trend zur Verselbstständigung der Spitäler ein, nicht zuletzt getrieben vom Ziel, den Spitälern mehr Spielraum zu geben und den Wettbewerb zu stärken. In Appenzell-Ausserrhoden (2000) und St. Gallen (2003) wurden öffentlichrechtliche Anstalten geschaffen. Weiter ging der Thurgau, der die kantonalen Spitäler bereits 1999 in Form einer Aktiengesellschaft in die rechtliche Selbstständigkeit entliess.

Neue Finanzierung stationärer Leistungen

Mit der «Neuen Spitalfinanzierung» wurde die Finanzierung der stationären Leistungen der Spitäler im Jahr 2012 schweizweit auf eine neue Grundlage gestellt. Vorher wurden die effektiven Kosten verrechnet, wobei die Krankenkassen im Durchschnitt rund sechzig Prozent der laufenden Kosten (ohne Investitionskosten) übernahmen. Die Kantone finanzierten den Rest, inklusive allfälliger Defizite, und kamen für die Investitionen auf. Mit der neuen Spitalfinanzierung werden nur noch standardisierte Kosten abgegolten, basierend auf einer neuen Einteilung aller Operationen in etwa 1000 verschiedene Fallgruppen (SwissDRG-System1). Jede Fallgruppe hat ein Kostengewicht, errechnet auf Basis eines schweizweiten Benchmarkings. Für eine Operation mit einem Kostengewicht 1 erhalten die Spitäler den sogenannten Basistarif. Dieser wiederum wird zwischen Spitälern und Krankenkassen ausgehandelt und von den Kantonen bewilligt. Kostengewicht mal Basistarif ergibt die Fallpauschale, von der die Kantone mindestens 55 Prozent übernehmen müssen, die Krankenkassen den Rest. Zudem wurde auch für allgemein versicherte Patienten eine schweizweite Wahlfreiheit zwischen Spitälern auf kantonalen Spitallisten eingeführt, allerdings zu einem vom Wohnkanton festgelegten Tarif, der möglicherweise nicht die verrechneten Kosten deckt. Die Kantone beteiligen sich damit an den Kosten der ausserkantonalen Behandlungen ebenso wie an der Fallpauschale für Privat- und Halbprivatversicherte.

Andere Regeln für ambulante Leistungen

Für ambulante Leistungen, das heisst Behandlungen ohne Übernachtung, gelten dagegen andere Regeln. Diese werden seit 2004 nach dem sogenannten Tarmed abgerechnet, der auch für selbstständige Arztpraxen gilt. Diese Tarifstruktur setzt für die einzelnen Komponenten der Behandlung Taxpunkte fest. Die Summe der Taxpunkte wird mit dem kantonalen Taxpunktwert multipliziert, um die Gesamtentschädigung für eine Behandlung zu bestimmen. Eine Folge der unterschiedlichen Regeln für die ambulante und stationäre Leistungen sind teilweise grosse finanzielle Unterschiede bei Operationen, die sowohl stationär als auch ambulant durchgeführt werden können. Daraus können sich Fehlanreize und unnötige Kostensteigerungen ergeben.

Unterschiedliche Entschädigungen

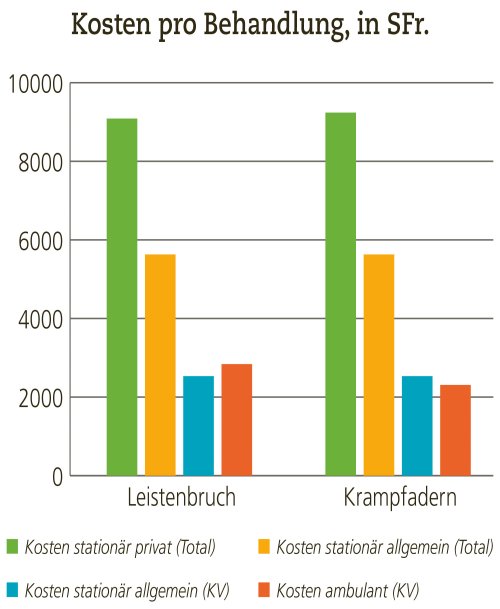

Als Folge des medizinischen Fortschritts kann eine zunehmende Zahl von Operationen ambulant durchgeführt werden. Diese kosten weniger und sind für die Patienten in der Regel auch bequemer und gesundheitlich von Vorteil. So ist das Risiko einer bakteriellen Infektion bei einem ambulanten Eingriff sehr viel kleiner als bei einem stationären Aufenthalt. Zwei Operationen, die bis 2018 sowohl stationär als auch ambulant durchgeführt wurden, sind die Leistenbruchoperation und die Krampfadernoperation. Für beide Operationen erhielten die Spitäler im schweizerischen Schnitt 5 630 Franken, wenn sie stationär erfolgten (siehe Abbildung). Für die ambulante Leistenbruchoperation erhielten sie dagegen nur 2 840 Franken, für die ambulante Krampfadernoperation gar nur 2 310 Franken. Sehr viel lukrativer war dagegen die stationäre Behandlung von privat versicherten Patienten, mit einer fast doppelt so hohen Entschädigung wie bei allgemein versicherten Patienten.

Fehlanreize

Aufgrund der höheren Entschädigung für stationäre Leistungen haben Spitäler einen starken Anreiz, Operationen bei freien Kapazitäten stationär auszuführen. Das erhöht aber die Gesamtkosten. Da die Krankenkassen nur 45 Prozent der Kosten zahlen müssen, können auch diese oft von einer stationären Behandlung finanziell profitieren. So liegt bei einer stationären Leistenoperation der Beitrag der Krankenkassen unter demjenigen für eine ambulante. Allerdings sind die Einflussmöglichkeiten der Krankenkassen in diesem Bereich sehr begrenzt. Wichtiger sind die Anreize für die Anbieter von Leistungen, das heisst für die Spitäler und die dort beschäftigten Ärzte. Angesichts der tieferen Entschädigung für ambulante Operationen überrascht es deshalb nicht, dass in der Schweiz relativ viele Operationen stationär durchgeführt werden (siehe dazu Artikel «Spitalstrukturen»). Auf Beginn 2019 wurde vom Bundesrat deshalb für sechs Operationen für den Normalfall eine ambulante Behandlung vorgeschrieben, darunter auch die Krampfadern- und die Leistenoperation.

Reformen

Sollen nicht laufend neue regulatorische Eingriffe des Bundesrates nötig werden, müssen die Anreize für ambulante Operationen verbessert werden. Nicht zuletzt würden damit auch private Kliniken eine bessere Ausgangslage im Wettbewerb erhalten, da die kantonalen Spitallisten im ambulanten Bereich nicht greifen. Auf Stufe Bund steht im Moment eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen der Krankenversicherung («EFAS») zur Debatte. Diese umfasst vor allem eine Vereinheitlichung des Kantonsanteils, die sogenannte monistische Finanzierung. Für eine Verschiebung hin zu ambulanten Leistungen ist diese allerdings sekundär, da sie die Anreize der Spitäler selber nicht beeinflusst. Der Widerstand der Kantone gegen eine solche Umstellung bleibt zudem gross. Zielgerichteter erscheint deshalb eine Angleichung der Tarife von stationären und ambulanten Leistungen. Diese könnte über die Einführung von Tarmed-Tarifen für stationäre Behandlungen mit einem ambulanten Potenzial erfolgen – oder umgekehrt über die Einführung einer «Zero-Night-DRG» für gewisse ambulante Behandlungen.2

1 SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) ist das neue Tarifsystem für stationäre Behandlungen, welches die Vergütung nach Fallpauschalen schweizweit einheitlich regelt.

2 PwC (2016), Ambulant vor stationär. Oder wie sich eine Milliarde Franken jährlich einsparen lassen, PriceWaterhouseCoopers.